Les facteurs génétiques en chirurgie esthétique influencent directement les résultats postopératoires. La qualité de la peau, la structure osseuse et la capacité de cicatrisation varient d’un individu à l’autre.

Une peau épaisse ou riche en collagène favorise une meilleure tenue des résultats, tandis qu’une peau fine peut limiter certains effets, notamment en cas de lifting ou de rhinoplastie.

Les antécédents familiaux de cicatrices hypertrophiques ou de troubles de la pigmentation doivent être pris en compte. Ils peuvent orienter le choix des techniques et la prise en charge postopératoire.

L’évaluation personnalisée des caractéristiques génétiques permet d’adapter l’approche chirurgicale. Cela garantit des résultats plus naturels, durables et conformes aux attentes du patient.

Comment les facteurs génétiques influencent-ils les résultats d’une chirurgie esthétique ?

Nos gènes sont les « instructions moléculaires » léguées par nos parents qui dirigent le fonctionnement de notre organisme. Par exemple, de nombreux traits physiques – couleur des yeux, texture des cheveux, teint de la peau – sont fortement déterminés par notre code génétique. Il en va de même en chirurgie esthétique. Chez certaines personnes, la peau se répare plus rapidement ; chez d’autres, la cicatrisation est plus lente. Certains développent des cicatrices discrètes, tandis que d’autres présentent des cicatrices plus marquées comme les chéloïdes ou les cicatrices hypertrophiques. Ces différences trouvent leur origine dans les variations génétiques.

L’épaisseur cutanée est un autre trait influencé par la génétique. Les personnes à la peau épaisse et élastique obtiennent souvent un résultat plus lisse et plus ferme après une rhinoplastie ou un lifting. À l’inverse, celles prédisposées à une peau plus fine ou moins élastique peuvent courir un risque accru de relâchement postopératoire. C’est pourquoi le chirurgien examine le type de peau lors de la consultation préopératoire afin d’établir des attentes réalistes.

La génétique détermine non seulement les caractéristiques des tissus, mais aussi la vitesse de cicatrisation et la sensibilité à l’inflammation. Certains organismes réparent rapidement les incisions, tandis que d’autres ont besoin de plus de temps. Une fermeture lente des plaies ou une plus grande susceptibilité aux infections augmente le risque de complications après l’opération.

Quel rôle le type de peau et son élasticité jouent-ils dans les résultats postopératoires ?

La peau est comparable à la toile sur laquelle apparaît le résultat visible d’une chirurgie esthétique. Comme la qualité d’une peinture dépend de la texture de la toile et de la qualité de la peinture, le résultat final dépend largement de l’épaisseur et de l’élasticité de la peau. Lorsque vous appuyez légèrement sur la peau et qu’elle reprend vite sa forme, ce caractère « élastique » est généralement plus marqué chez les sujets jeunes. Cette élasticité repose sur un système soutenu par des protéines telles que le collagène et l’élastine.

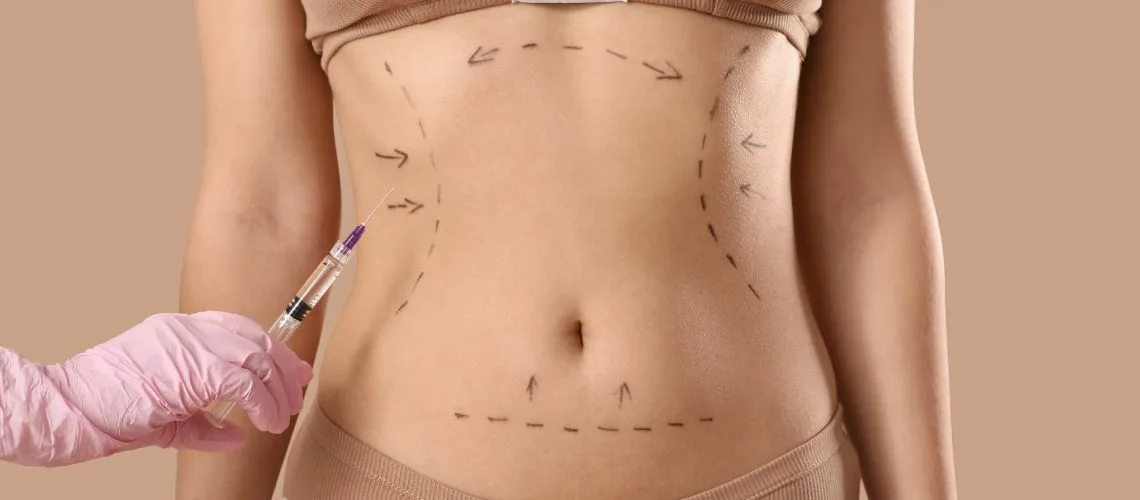

Les variations génétiques déterminent la quantité et la qualité de ces protéines. Certaines personnes naissent avec une peau « tendue comme un ressort », alors que d’autres ont une peau plus fine et délicate. Par exemple, une peau épaisse et élastique peut donner un résultat plus uniforme après une abdominoplastie ou une liposuccion. Avoir une peau fine ne condamne pas pour autant à un mauvais résultat ; le chirurgien prend simplement ces caractéristiques en compte pour prévoir l’issue la plus réaliste.

Le Fitzpatrick Scale est l’un des systèmes les plus couramment employés pour caractériser la peau, mais il s’intéresse surtout à la couleur et à la sensibilité au soleil. Il rappelle cependant que les peaux plus foncées sont parfois plus sujettes aux cicatrices ou à l’hyperpigmentation. Ainsi, l’héritage génétique influence non seulement l’épaisseur et l’élasticité de la peau, mais aussi la manière dont sa couleur réagit à la cicatrisation et à la formation de cicatrices.

La génétique de la cicatrisation peut-elle prédire le succès chirurgical ?

Un des résultats les plus recherchés en chirurgie esthétique est d’obtenir des incisions à peine visibles, voire aucune cicatrice apparente. Mais réaliser ce « miracle » se heurte souvent aux limites imposées par la génétique. La cicatrisation repose sur un mécanisme complexe de réparation fortement conditionné par les facteurs héréditaires.

Lorsque le corps répare une lésion, il traverse plusieurs phases : inflammation, formation de tissu, remodelage. Les nombreuses protéines, enzymes et cellules impliquées dans ces phases sont produites selon notre code génétique. Par exemple, certaines variations génétiques liées à la production de collagène peuvent entraîner un agencement irrégulier des fibres de collagène dans la zone de la plaie ; des fibres mal alignées favorisent l’apparition de cicatrices excessives comme les chéloïdes ou les cicatrices hypertrophiques, source de préoccupations esthétiques et psychologiques.

Autre facteur important : le système immunitaire, lui aussi déterminé génétiquement. La coopération des cellules immunitaires est cruciale pour la fermeture des plaies et la réorganisation des tissus. Certaines personnes sont génétiquement prédisposées à une réponse inflammatoire plus intense ; cela peut prolonger la cicatrisation ou perturber la réparation tissulaire. De même, des variantes génétiques influençant la résistance aux infections exposent certaines personnes à davantage d’infections postopératoires, compromettant le résultat.

La durée de cicatrisation et la qualité de la cicatrice ne dépendent pas que de la génétique : alimentation, mode de vie, tabagisme ou stress psychologique jouent également un rôle. Comme on ne peut pas modifier son patrimoine génétique, toutes les mesures préventives et de soutien doivent être adaptées à chaque individu ; des traitements ou médicaments complémentaires peuvent être prescrits avant et après l’intervention pour améliorer la qualité de la cicatrice et accélérer la guérison.

Comment les traits de personnalité influencent-ils la décision de recourir à la chirurgie esthétique ?

Lorsque l’on pense à la chirurgie esthétique, on imagine d’abord les changements physiques. En réalité, les raisons poussant à envisager une intervention sont souvent imbriquées dans des facteurs psychologiques. Beaucoup choisissent la chirurgie pour se sentir mieux dans leur peau, renforcer leur estime de soi ou être plus à l’aise socialement ; c’est là que les traits de personnalité entrent en jeu.

Par exemple, les personnes très organisées, méthodiques et perfectionnistes (souvent associées à un haut niveau de conscienciosité) prennent généralement la décision après une phase d’enquête approfondie. Elles évaluent soigneusement les bénéfices potentiels et ajustent leurs attentes ; leur motivation sociale peut inclure l’idée de « mieux paraître pour gagner un avantage professionnel ou personnel ».

À l’inverse, ceux présentant un niveau élevé d’anxiété ou des traits « névrotiques » peuvent envisager la chirurgie en raison d’obsessions liées à leur apparence. Ils peuvent attendre une « acceptation de soi » miraculeuse. Mais avec des attentes irréalistes, la déception peut survenir même si le résultat technique est excellent. D’où l’importance, pour le chirurgien, de comprendre motivations, attentes et état psychologique du patient.

Les interactions sociales façonnent aussi la décision en fonction des traits de personnalité. Les individus extravertis, friands de réseaux sociaux, peuvent rechercher un look « parfait » ; les introvertis, eux, n’envisageront souvent la chirurgie qu’en cas de gêne physique réelle.

Le névrosisme est-il lié à l’insatisfaction postopératoire ?

Les personnes à tendance névrotique ressentent intensément les émotions et sont sujettes à l’anxiété, la colère ou la tristesse. Cette disposition influence non seulement les interactions quotidiennes, mais aussi l’expérience chirurgicale. Dès la phase de recherche, l’inquiétude est présente : « Et si le résultat ne me plaisait pas ? » ou « Cette opération m’aidera-t-elle vraiment ? ».

Après l’intervention, le même schéma persiste : un résultat pourtant réussi peut sembler insuffisant. Le flot émotionnel négatif peut amplifier de minuscules imperfections. Ainsi, après une rhinoplastie nettement améliorée, un patient pourrait se focaliser sur une asymétrie minime et se dire déçu.

Dans ces cas, l’équipe chirurgicale doit clarifier les attentes avant l’opération et les rendre réalistes. Un soutien psychologique ou une information approfondie peut être salutaire. Durant le post-opératoire, chaque gonflement ou rougeur peut générer une anxiété excessive ; le névrosisme est donc un facteur majeur d’insatisfaction, mais il n’aboutit pas fatalement à un échec. Une communication efficace et des objectifs réalistes permettent d’améliorer le ressenti du patient.

Pourquoi l’estime de soi suscite-t-elle l’intérêt pour la chirurgie esthétique ?

L’estime de soi correspond à la valeur qu’une personne s’accorde, et l’image corporelle en est un volet essentiel. Parfois, un petit complexe peut affecter la confiance plus qu’on ne le pense. Quelqu’un gêné par une bosse sur le nez peut devenir obsédé lorsqu’il prend la parole en public. La chirurgie propose alors une correction physique, mais aussi un soulagement psychologique.

Les personnes à faible estime d’elles-mêmes ressentent davantage de honte ou d’anxiété face à leurs « défauts ». Elles se disent : « Si mon nez était plus petit, je serais plus confiant ». Elles voient la chirurgie comme une baguette magique. La question clé est le but réel de l’intervention et le réalisme des attentes. Si le problème est surtout émotionnel, la chirurgie seule ne suffira pas.

Néanmoins, une intervention bien ciblée peut booster l’estime de soi. Quelqu’un complexé par des oreilles décollées, qui gardait toujours les cheveux lâchés, pourra les attacher sans gêne après une simple otoplastie. Ces exemples montrent qu’un ajustement mineur peut influencer positivement la manière dont on se présente et se comporte. Mais l’apparence n’est qu’un des facteurs : l’acceptation de soi et la paix intérieure restent primordiales.

Les marqueurs génétiques influencent-ils la tolérance à la douleur pendant la guérison ?

La tolérance à la douleur est un processus émotionnel et physiologique très variable. Certains supportent facilement l’accouchement ; d’autres souffrent d’une simple rage de dents. Les facteurs génétiques sous-tendent en partie ces différences : de la sensibilité des récepteurs à la douleur à la réactivité des fibres nerveuses.

Par exemple, des variations dans les gènes régulant les neurotransmetteurs (dopamine, noradrénaline) peuvent élever ou abaisser le seuil de douleur. Les variants des gènes COMT ou OPRM1 font que certains ressentent la douleur plus intensément, d’autres moins. Après une chirurgie esthétique, il peut donc être utile de se rappeler que la douleur ressentie est souvent personnelle et génétique.

Des facteurs environnementaux et psychologiques interviennent également : les troubles anxieux ou dépressifs amplifient la douleur perçue. Néanmoins, connaître la prédisposition génétique peut guider la prise en charge analgésique ; certains patients se contenteront d’antalgiques standards, d’autres auront besoin d’un protocole adapté.

En quoi la génétique de la formation tissulaire influence-t-elle la satisfaction du patient ?

La formation de tissu est un sujet central en récupération postopératoire. Après une augmentation mammaire, on s’interroge sur la capsule autour de l’implant ; après une rhinoplastie, sur l’uniformité de la fusion tissulaire. Ces éléments déterminent le succès de l’intervention et la satisfaction du patient.

La production de nouveau tissu dépend des fibroblastes et de composants comme le collagène. Certaines variantes génétiques rendent ces cellules trop actives ; elles produisent alors un excès de tissu conduisant à des chéloïdes ou cicatrices hypertrophiques. À l’inverse, des fibroblastes moins actifs génèrent un tissu insuffisant, entraînant des cicatrices inesthétiques.

La génétique influe aussi sur l’acceptation de matériaux étrangers (implants, sutures). Un profil inflammatoire élevé peut provoquer une contracture capsulaire ou une irritation chronique, par exemple autour d’un implant mammaire devenu trop rigide et nécessitant une reprise chirurgicale.

Les tests génétiques peuvent-ils améliorer la personnalisation des plans de chirurgie esthétique ?

Avec les progrès rapides de la technologie, la « médecine personnalisée » gagne du terrain. Les tests génétiques, déjà courants en oncologie et cardiologie, offrent de nouvelles possibilités en chirurgie esthétique.

Premièrement, des indicateurs génétiques relatifs à la cicatrisation, à la tendance cicatricielle ou à l’acceptation tissulaire pourraient prédire les risques postopératoires. Si un test révèle une susceptibilité aux chéloïdes, on adaptera l’emplacement des incisions ou les soins cicatriciels (gel silicone, laser, pansements compressifs).

Deuxièmement, la gestion de la douleur profite des tests génétiques : certains métabolisent les antalgiques plus vite ou plus lentement. Connaître ces différences permet de choisir l’analgésie la plus adaptée et de réduire les effets secondaires.

Avant que ces tests ne deviennent courants, coût, disponibilité et questions éthiques doivent être examinés. Les informations génétiques n’assurent pas un résultat « parfait », mais elles jettent les bases d’une approche plus personnalisée, réduisant les complications et affinant les prévisions.

Les personnes hypersensibles au rejet ont-elles plus souvent recours à la chirurgie ?

La « sensibilité au rejet » se définit comme la tendance à réagir excessivement aux signaux réels ou perçus de rejet. Ces personnes redoutent critiques, désapprobations ou exclusions, même minimes.

À l’ère des réseaux sociaux, la peur d’être jugé pour son apparence pèse davantage. Un manque de « likes » ou un commentaire négatif peut devenir obsédant. Les critiques répétées sur le nez ou les oreilles peuvent engendrer une angoisse de rejet et motiver fortement une intervention.

Mais le désir accru de chirurgie n’est pas toujours sain : si l’objectif est l’approbation externe, sans besoin réel, l’opération risque de ne pas résoudre les peurs profondes, voire d’aggraver la déception si l’admiration espérée n’arrive pas.

Chez ces patients, il est essentiel d’évaluer les attentes et leur réalisme. Un accompagnement psychologique avant ou après l’intervention peut aider à surmonter ces anxiétés. L’équilibre entre bien-être corporel et mental demeure la clé.

La génétique de l’inflammation joue-t-elle un rôle dans les complications postopératoires ?

La réponse inflammatoire est cruciale après une chirurgie : l’afflux sanguin apporte cellules de défense et facteurs de réparation. Mais une inflammation excessive ou prolongée peut freiner la guérison et augmenter le risque d’infection – un processus lui-même influencé par la génétique.

Certaines mutations entraînent une production élevée de cytokines (IL-6, TNF-α). Une inflammation persistante rend la réparation tissulaire difficile ; le patient est plus sujet aux infections ou à des cicatrices prononcées. La douleur et l’œdème mettent plus de temps à disparaître, retardant le retour à une vie normale.

La prédisposition génétique module non seulement l’intensité, mais aussi la durée de l’inflammation. Si le risque d’« inflammation chronique » est élevé, rougeur, douleur ou induration perdureront au-delà des délais habituels et nécessiteront parfois des traitements supplémentaires.

Comment les motivations sociales interagissent-elles avec les facteurs génétiques ?

Le désir d’« approbation sociale » est l’un des moteurs de la chirurgie esthétique. Les caractéristiques physiques innées façonnent nos expériences sociales ; un trait génétique (par exemple un visage anguleux) peut être lié aux retours reçus. Entendre régulièrement « Tu as l’air sévère » peut pousser à changer ce trait via la chirurgie pour éviter d’autres remarques.

Les traits de personnalité, également influencés par la génétique, entrent en jeu : un extraverti actif sur les réseaux sociaux cherchera vite à corriger un « défaut » mineur ; un introverti au besoin d’approbation moindre s’en souciera moins.

Les normes culturelles interviennent aussi. Certaines sociétés valorisent des traits spécifiques ; s’en éloigner peut être perçu comme un désavantage et accroître le recours à la chirurgie. Au contraire, la famille, l’économie ou les valeurs personnelles peuvent atténuer ou renforcer ces motivations.

Intégrer les données génétiques et psychologiques peut-il améliorer les résultats ?

La chirurgie esthétique moderne regorge d’innovations techniques (lasers, méthodes affinées, protocoles de récupération rapide). Mais la fusion des données génétiques et psychologiques reste récente.

Un dépistage génétique basique avant l’intervention peut informer sur la capacité de cicatrisation, la tendance aux cicatrices ou la tolérance à la douleur. Parallèlement, une évaluation psychologique clarifie attentes, estime de soi, tendance névrotique ou sensibilité au rejet. Croiser ces deux domaines apporte une dimension personnalisée au plan préopératoire.

Exemple : un patient génétiquement prédisposé aux chéloïdes et présentant un tempérament névrotique. Le chirurgien peut choisir des incisions minimisant le risque de chéloïdes et prévoir un protocole cicatriciel (gel silicone, laser, pansement compressif). Sur le plan psychologique, un accompagnement permettra de réduire l’anxiété et d’aligner les attentes sur la réalité. Ainsi, les aspects physiques et mentaux sont abordés de façon holistique.

À long terme, cette approche « chirurgie esthétique personnalisée » peut accroître considérablement la satisfaction : le patient obtient l’amélioration physique souhaitée tout en se sentant en sécurité tout au long du processus. La chirurgie esthétique évolue donc de « Comment mieux opérer ? » vers « Comment tenir compte du contexte génétique et psychologique de chaque personne ? ». À l’avenir, il est probable que cette intégration devienne la norme dans les interventions esthétiques.

Le Dr Erman Ak, spécialiste expérimenté au niveau international, est reconnu pour ses interventions esthétiques du visage, des seins et du remodelage du corps. Grâce à sa philosophie chirurgicale axée sur des résultats naturels, ses techniques modernes et sa vision artistique, il fait partie des figures majeures de la chirurgie esthétique en Turquie. Diplômé de la Faculté de Médecine de l’Université Hacettepe, il a complété sa spécialisation au sein du Département de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique de la Faculté de Médecine Çapa de l’Université d’Istanbul.

Au cours de sa formation, il a reçu un enseignement avancé en microchirurgie auprès du Prof. Dr. Fu Chan Wei au Taiwan Chang Gung Memorial Hospital, et a obtenu la qualification européenne en chirurgie plastique esthétique délivrée par le European Board of Plastic Surgery (EBOPRAS). Il a également réalisé des travaux avancés sur l’esthétique du visage et des seins en tant que boursier ISAPS à la Villa Bella Clinic (Italie), aux côtés des Professeurs Giovanni et Chiara Botti.

Le Dr Erman Ak considère la chirurgie esthétique comme un art personnalisé, planifiant chaque patient selon les proportions du visage, la structure de la peau et l’équilibre esthétique naturel. Ses domaines d’expertise comprennent le lifting deep-plane du visage et du cou, le lip lift, la bichectomie, l’augmentation et le lifting mammaire, l’abdominoplastie, la liposuccion, le BBL et le mommy makeover. Il exerce actuellement dans sa clinique privée à Istanbul où il propose des traitements esthétiques sûrs, naturels et holistiques fondés sur les techniques les plus modernes.