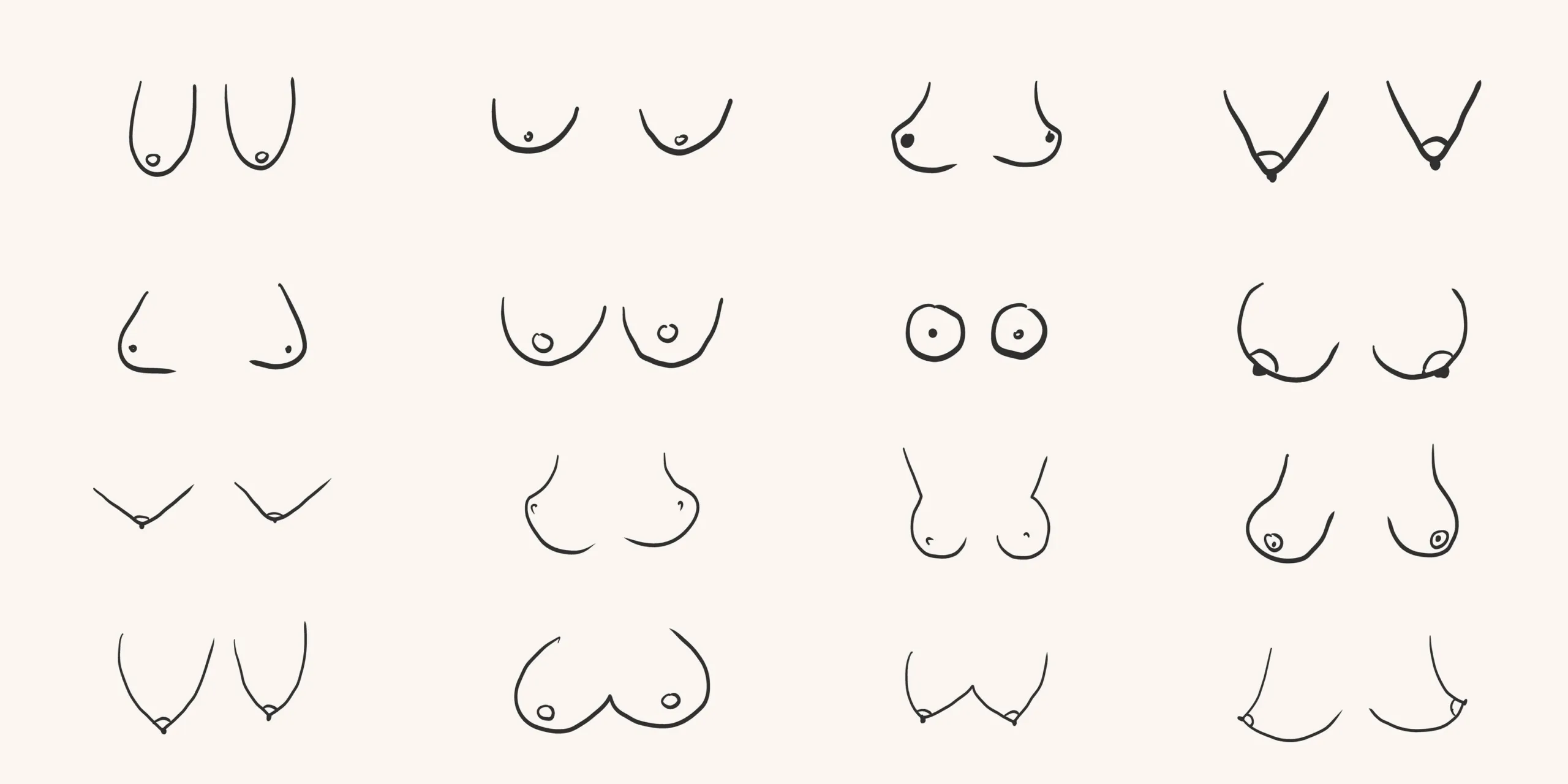

Die Brusttypen von Frauen werden nach Volumen, Form, Position und Gewebestruktur klassifiziert. Diese Vielfalt entsteht durch genetisches Erbe und hormonelle Einflüsse. Im Allgemeinen werden Brusttypen in Grundformen wie rund, tropfenförmig (anatomisch), konisch oder athletisch unterteilt. Außerdem können Brüste nach ihrer Position auf dem Brustkorb beschrieben werden, z. B. auseinanderstehend, eng beieinander oder breitbasig. In klinischen Beurteilungen gelten Asymmetrie (Unterschiede in Größe und Form), Ptosis (Grad des Absinkens) und tubuläre (tubulöse) Brust als wichtige strukturelle Abweichungen, die jeweils einen unterschiedlichen Ansatz erfordern.

Welche Brusttypen gibt es bei Frauen – Welche Brustformen gibt es?

Die Bruststruktur von Frauen kann je nach genetischen, hormonellen und umweltbedingten Faktoren variieren. Diese Vielfalt ist sowohl in der ästhetischen Chirurgie als auch in medizinischen Bewertungen von Bedeutung. Brusttypen lassen sich nach Form, Symmetrie und Volumen einteilen. Hier sind die häufigsten Brustformen:

Runde Brust

Ein Typ, bei dem Ober- und Unterteil gleichmäßig gefüllt sind, im Allgemeinen symmetrisch und ausgewogen wirken. Gilt als ästhetisch idealste Form.

Tropfenförmige (Anatomische) Brust

Brüste, die unten voller und oben flacher sind. Aufgrund ihres natürlichen Aussehens werden sie häufig in der ästhetischen Chirurgie bevorzugt.

Asymmetrische Brust

Wenn eine Brust deutlich größer oder kleiner ist als die andere. Eine leichte Asymmetrie ist bei den meisten Frauen normal.

Konische Brust

Ein Typ, bei dem die Brustwarze deutlich nach vorne ragt, während die Brustbasis schmaler und konisch geformt ist. Tritt meist in der Pubertät auf.

Ostasiatische Brust

Kleinvolumige Brüste mit breiter Basis und relativ flacher Struktur. Steht im Zusammenhang mit genetischen Eigenschaften.

Hängende Brust

Wenn Brüste durch Alter, Schwerkraft, Stillen oder Gewichtsschwankungen nach unten absinken.

Auseinanderstehende Brust

Brüste mit großem Abstand dazwischen, die nach außen gerichtet sind. Die Wahl des BHs ist hier besonders wichtig.

Brust mit eingezogener Brustwarze

Wenn die Brustwarzen flach oder nach innen eingezogen sind. Dies kann angeboren sein oder durch hormonelle Veränderungen entstehen.

Glockenförmige Brust

Oben schmaler und unten breiter, ähnlich einer Glocke. Häufiger bei großen Brüsten.

Athletische Brust

Typ mit muskulöser, flacher Brust und weniger Fettgewebe. Oft bei Sportlerinnen.

Kleine Brust

Brust mit geringem Volumen, kleiner Basis und schwacher Projektion. Kein gesundheitliches Problem.

Große Brust

Brüste mit viel Fett- und Drüsengewebe. Sie können ästhetisch erwünscht sein, aber auch Rücken- und Schulterschmerzen verursachen.

Tubuläre (Tubulöse) Brust

Entwicklungsbedingte Form, bei der die Unterpol schmal ist, Brustwarze und Warzenhof deutlich hervorstehen und die Brust röhrenförmig wirkt.

Brust mit großer Brustwarze oder breitem Warzenhof

Charakterisiert durch eine Brustwarze oder einen pigmentierten Warzenhof, der größer als normal ist. Kann ästhetische Bedenken hervorrufen.

Diese Vielfalt beruht ausschließlich auf individuellen Unterschieden und ist im Allgemeinen ein natürlicher Zustand. Werden jedoch deutliche Veränderungen beobachtet, wird empfohlen, einen Spezialisten zu konsultieren.

Gibt es eine Ideale Brustform?

Das Schönheitsideal variiert zweifellos von Person zu Person, doch in der ästhetischen Chirurgie gibt es einige universelle Prinzipien, die uns helfen, ein harmonisches und proportionales Erscheinungsbild zu erreichen. Studien und Beobachtungen im Laufe der Jahre haben gezeigt, dass Brüste, die als ästhetisch „attraktiv“ gelten, bestimmte gemeinsame Merkmale aufweisen. Diese Eigenschaften sind keine zwingenden Regeln, sondern dienen als Leitfaden, um bei der chirurgischen Planung natürliche und ausgewogene Ergebnisse zu erzielen.

Die Grundlage dieses ästhetischen Ideals liegt in der Volumenverteilung der Brust. Anstatt einer perfekt kugelförmigen Brust oder einer übermäßig vollen oberen Hälfte befindet sich der größte Teil des Volumens in der unteren Hälfte. Im Verhältnis ausgedrückt: etwa 45 % des Volumens liegen oberhalb der Brustwarze, 55 % darunter. Dieses 45:55-Verhältnis verleiht der Brust eine elegante „Tropfenform“. In dieser Form beginnt der obere Teil der Brust, also das Dekolleté, mit einer sanften und natürlichen Neigung von der Brustwand, weit entfernt von einem künstlichen „kugelartigen“ Aussehen. Der untere Teil hingegen ist voll, straff und rund.

Weitere wichtige Elemente, die das ästhetische Erscheinungsbild vervollständigen, sind:

- Die Brustwarze ist leicht nach oben gerichtet.

- Die Brustwarze zeigt nicht direkt nach vorne oder nach unten.

- Das Dekolleté hat einen flachen oder leicht konkaven Übergang.

- Der untere Pol der Brust ist voll und konvex.

- Es gibt keine deutliche Asymmetrie zwischen den Brüsten.

- Die Brustbasis ist proportional zur Körperstatur.

Natürlich sind diese Prinzipien keine absoluten Wahrheiten für jede Frau. Heute bevorzugen viele Frauen Brüste mit einer volleren und runderen oberen Hälfte. Hier kommt die moderne ästhetische Chirurgie ins Spiel: die Kombination wissenschaftlicher ästhetischer Proportionen mit den persönlichen Wünschen und Erwartungen der Patientin. In den präoperativen Beratungen ist es entscheidend, über allgemeine Aussagen wie „es soll natürlich aussehen“ hinauszugehen und genau zu verstehen, welche Art von Dekolleté und Fülle gewünscht wird. Dies bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Ergebnis und die Zufriedenheit der Patientin.

Was Verursacht eine Brustptosis (Hängen) und Welche Typen Gibt es?

Die Brustptosis, medizinisch „Ptosis“ genannt, beschreibt das Absinken des Brustgewebes und der Brustwarze im Laufe der Zeit unter dem Einfluss der Schwerkraft. Dies ist einer der häufigsten Gründe, warum Frauen eine ästhetische Operation in Erwägung ziehen. Im Kern liegt das Problem in der Schwächung der inneren Strukturen, die die Brust stützen – vergleichbar mit einer Hängematte, die ihre Spannung verliert. Mehrere Faktoren können zu diesem Verlust an Festigkeit führen oder ihn beschleunigen:

Die wichtigsten Ursachen für hängende Brüste sind:

- Alterung

- Langanhaltende Wirkung der Schwerkraft

- Schwangerschaft und Stillzeit

- Häufige und schnelle Gewichtsschwankungen

- Genetisch bedingtes schwaches Bindegewebe

- Rauchen

- Große und schwere Brüste

Jeder dieser Faktoren beeinflusst die innere Struktur der Brust auf unterschiedliche Weise. Mit zunehmendem Alter verliert die Haut Kollagen und Elastin, die wichtigsten Proteine, was zu Erschlaffung führt. Auch die Cooper’schen Bänder, die als „inneres Aufhängungssystem“ fungieren, verlieren ihre Elastizität. Während Schwangerschaft und Stillzeit führen die Zunahme und anschließende Abnahme des Brustvolumens dazu, dass die Haut wie ein Ballon gedehnt und wieder entleert wird – mit bleibender Erschlaffung als Folge. Ebenso kann ein erheblicher Gewichtsverlust das Fettgewebe der Brust verringern, wodurch die Haut zu locker bleibt. Rauchen beeinträchtigt zusätzlich die Durchblutung, schwächt die Hauternährung und beschleunigt den Alterungsprozess.

Um den Grad der Ptosis objektiv zu beurteilen und die richtige Behandlungsmethode zu bestimmen, wird die Position der Brustwarze in Bezug auf die Unterbrustfalte (der Übergang zwischen Brust und Brustkorb) klassifiziert:

- Grad I (Leichte Ptosis): Die Brustwarze liegt auf Höhe der Unterbrustfalte oder bis zu 1 cm darunter. Es zeigt sich meist eine leichte Leere im oberen Bereich und ein allgemeines Gefühl von Erschlaffung.

- Grad II (Mäßige Ptosis): Das Absinken wird deutlicher. Die Brustwarze liegt klar unterhalb der Falte, hat aber noch nicht den tiefsten Punkt der Brust erreicht. Ein Großteil des Brustgewebes befindet sich unterhalb der Falte.

- Grad III (Schwere Ptosis): Die ausgeprägteste Form. Die Brustwarze liegt weit unterhalb der Falte, oft am tiefsten Punkt der Brust, und zeigt meist nach unten. Fast immer geht dies mit einem erheblichen Hautüberschuss einher.

- Pseudoptosis (Scheinbare Ptosis): Eine häufige Situation, bei der die Brustwarze tatsächlich auf Höhe oder oberhalb der Falte liegt, das Brustgewebe selbst aber abgesunken ist. Dadurch wirkt der obere Teil leer und der untere schwer. Dies ist eher die Folge von Volumenverlust und Gewebelaxität als von echter Ptosis.

Welche Chirurgischen Methoden Werden bei Hängenden Brüsten Angewandt?

Bruststraffungsoperationen, medizinisch „Mastopexie“ genannt, haben das Ziel, der hängenden Brust wieder eine ästhetische und jugendliche Form zu verleihen. Die Hauptziele sind: die Brustwarze in die ideale Position zu bringen, das erschlaffte Brustgewebe neu zu formen und überschüssige Haut zu entfernen. Die gewählte chirurgische Technik hängt direkt vom Grad der Ptosis ab. Ziel ist es immer, das wirksamste und dauerhafteste Ergebnis mit möglichst wenig Narben zu erreichen.

- Leichte Ptosis (Grad I)

Bei minimalem Absinken werden Techniken bevorzugt, die die kleinsten Narben hinterlassen. Am häufigsten wird die „Periareoläre (Donut)“-Methode angewandt, bei der ein ringförmiger Hautstreifen um den Warzenhof entfernt wird. Die Haut wird anschließend gestrafft und vernäht, wodurch die Brustwarze um 1–2 cm angehoben wird. Die Narbe ist kaum sichtbar, da sie am Übergang zwischen Warzenhof und normaler Haut liegt. Diese Technik wird oft mit einer Brustvergrößerung durch Implantate kombiniert, was durch zusätzliches Volumen und Straffung zu besseren Ergebnissen führt.

- Mäßige Ptosis (Grad II)

Wenn das Absinken deutlicher ist, reicht eine Schnittführung nur um den Warzenhof nicht aus. Hier wird die „Vertikale (Lollipop)“-Technik eingesetzt. Neben der kreisförmigen Inzision um den Warzenhof verläuft ein vertikaler Schnitt von der Unterkante der Areola bis zur Unterbrustfalte. Dadurch können mehr Haut entfernt, die Brustwarze höher positioniert und der untere Brustbereich besser geformt werden. Die Narben erinnern an einen Lutscher, daher der Name. Ein großer Vorteil ist das Fehlen einer horizontalen Narbe unter der Brust.

- Schwere Ptosis (Grad III)

Bei starkem Hautüberschuss in vertikaler und horizontaler Richtung ist die „Wise-Pattern (Umgekehrtes T oder Anker)“-Technik erforderlich. Neben den Schnitten der Lollipop-Technik wird dabei ein horizontaler Schnitt entlang der Unterbrustfalte gesetzt. Dies ermöglicht die maximale Entfernung von Haut, die freie Wahl der Brustwarzenposition und eine vollständige Neugestaltung des Brustgewebes. Obwohl dies die sichtbarsten Narben hinterlässt, ist es die einzige Methode, um schwere Ptosis wirksam zu korrigieren.

- Pseudoptosis (Scheinbare Ptosis)

In diesem Fall liegt das Hauptproblem nicht in der Position der Brustwarze, sondern im Volumenverlust des oberen Brustbereichs. Die Behandlung besteht in der Regel aus einer Brustvergrößerung mit Implantaten. Das Implantat füllt den leeren oberen Bereich und erzeugt einen natürlichen „internen Push-up“-Effekt.

Können Brustvergrößerung und -straffung in Einer Operation Kombiniert Werden?

Ja, dies ist recht häufig und für viele Frauen die ideale Lösung. Besonders nach einer Schwangerschaft oder einem erheblichen Gewichtsverlust, wenn die Brüste sowohl an Volumen verloren haben als auch überschüssige Haut entwickelt haben, ist eine kombinierte „Augmentations-Mastopexie“ – Brustvergrößerung mit Implantaten plus Straffung – notwendig. Dieser Eingriff erfordert eine komplexere Planung als eine alleinige Straffung oder Vergrößerung, da der Chirurg zwei entgegengesetzte Kräfte gleichzeitig managen muss: das Gewebe von innen mit einem Implantat ausdehnen und die Hauthülle von außen straffen.

Eine der wichtigsten Entscheidungen bei diesen kombinierten Eingriffen ist, ob die Operation in einer einzigen Sitzung oder in zwei separaten Schritten durchgeführt wird. Diese Wahl hängt vom Grad der Ptosis und der Hautqualität ab.

Einstufige Operation: Bei Patientinnen mit leichter bis mäßiger Ptosis und relativ fester Haut können beide Eingriffe sicher in einer Operation durchgeführt werden. Der größte Vorteil ist, dass die Patientin nur einmal eine Narkose erhält und nur eine Erholungszeit hat. Allerdings birgt diese Methode gewisse Risiken:

- Nach-unten-Rutschen des Implantats („Bottoming Out“)

- Brustgewebe, das über das Implantat hängt („Wasserfall-Deformität“)

- Frühes Wiederauftreten der Ptosis

- Unerwünschte Veränderungen der Implantatposition

Diese Risiken steigen insbesondere bei großen Implantaten oder schwacher Hautqualität, da die gestraffte Hauthülle ständig gegen das Gewicht des Implantats und die Schwerkraft ankämpfen muss.

Zweistufige Operation: Bei Patientinnen mit starker Ptosis oder schwacher Hautelastizität werden die sichersten und vorhersehbarsten Ergebnisse oft mit einem zweistufigen Ansatz erzielt. Diese Strategie stellt den langfristigen Erfolg in den Vordergrund.

- Erste Stufe: Zunächst wird nur eine Bruststraffung (Mastopexie) durchgeführt. Die Brustwarze wird in die ideale Position gebracht, das Brustgewebe neu geformt und überschüssige Haut entfernt.

- Heilungs- und Wartezeit: Danach wird mindestens 3 bis 6 Monate gewartet, damit das Gewebe vollständig heilt, die Schwellung zurückgeht, sich die Haut anpasst und die Brust ihre endgültige Form annimmt.

- Zweite Stufe: Nach dieser Zeit kann in einem wesentlich einfacheren und kürzeren Eingriff ein Implantat eingesetzt werden.

Dieser zweistufige Ansatz gibt dem Chirurgen maximale Kontrolle über die endgültige Brustform und die Position des Implantats. Er reduziert das Risiko von Komplikationen erheblich und sorgt für dauerhaftere und ästhetisch überlegene Ergebnisse. Es ist ein strategischer Plan, der mit Geduld zu verlässlicheren Ergebnissen führt.

Was Ist Eine Tubuläre (Tubulöse) Brustdeformität und Warum Erfordert Sie Einen Anderen Ansatz?

Die tubuläre Brust, auch bekannt als „Röhrenbrust“, „Ziegenbrust“ oder „konische Brust“, ist eine komplexe angeborene Entwicklungsanomalie. Es handelt sich nicht einfach um „kleine Brüste“; vielmehr liegt ein spezielles anatomisches Problem zugrunde, das nicht mit Standardverfahren der ästhetischen Chirurgie korrigiert werden kann. Im Gegenteil: Eine unpassende Behandlung ohne Berücksichtigung der Ursache – zum Beispiel das alleinige Einsetzen eines Implantats – kann die Deformität noch verstärken und auffälliger machen.

Die Hauptursache dieser Deformität ist ein abnormer, harter und unelastischer Bindegewebering an der Basis der Brust während der Pubertät, wo sich das Brustgewebe normalerweise entwickelt und an der Brustwand anheftet. Dieser Ring wirkt wie eine Klammer und verhindert, dass sich das Brustgewebe seitlich und nach unten ausdehnt. Unter Druck findet das Brustgewebe nur einen Ausweg: durch den Bereich der Brustwarze und des Warzenhofs nach außen. Dadurch entwickelt die Brust anstelle einer runden Form eine schmale Basis und eine röhren- oder kegelartige Form.

Typische klinische Merkmale der tubulären Brust sind:

- Die Basis der Brust an der Brustwand ist schmal und eingeschnürt.

- Die untere Hälfte der Brust ist unterentwickelt und weist einen Gewebemangel auf.

- Der Warzenhof ist meist vergrößert, vorgewölbt und nach vorne gerichtet.

- Die Unterbrustfalte liegt höher als normal oder ist undeutlich.

- Häufig besteht eine deutliche Asymmetrie zwischen beiden Brüsten.

Die Korrektur dieser Deformität ist zwar ästhetisch motiviert, im Wesentlichen jedoch eine rekonstruktive Operation. Ziel ist es nicht nur, Volumen hinzuzufügen, sondern die gesamte Architektur der Brust neu aufzubauen. Wird der straffe Ring nicht zuerst gelöst und direkt ein Implantat eingesetzt, kann das Implantat hoch unter dem Brustmuskel verbleiben, während das eingeschnürte Brustgewebe darunter weiter hängt. Dies führt zur sogenannten „Double-Bubble“- oder „Snoopy“-Deformität, die ästhetisch äußerst störend ist.

Die Korrektur der tubulären Brust erfordert daher eine mehrstufige chirurgische Strategie, die jedes anatomische Problem einzeln angeht. Die wichtigsten Schritte der Behandlung sind:

- Lösen des einschnürenden Rings: Dies ist der kritischste Schritt. Über einen Schnitt um den Warzenhof gelangt man unter das Brustgewebe und führt mehrere radiale Einschnitte durch, um den Ring vollständig zu lösen. Dadurch kann sich das eingeschnürte Brustgewebe „entfalten“ und sich natürlicher über die Brustwand verteilen.

- Erweiterung der Unterpols: Das Defizit an Haut und Gewebe im unterentwickelten unteren Bereich muss behoben werden. Das gelöste Brustgewebe wird in diesen Bereich verlagert und bei Bedarf durch zusätzliche Methoden wie Fetttransfer unterstützt.

- Volumenaufbau: Tubuläre Brüste sind fast immer klein. Das fehlende Volumen wird mit anatomischen (tropfenförmigen) Implantaten oder Fetttransfer ersetzt. Das Implantat liefert sowohl Volumen als auch strukturelle Unterstützung der neu geformten Basis.

- Korrektur von Warzenhof und Unterbrustfalte: Schließlich wird der vergrößerte, vorgewölbte Warzenhof verkleinert und abgeflacht. Die zu hoch liegende Unterbrustfalte wird chirurgisch an die richtige Position verlagert und fixiert.

Welche Lösungen Gibt es bei Brustasymmetrie?

Keine Körperhälfte einer Frau ist eine perfekte Spiegelung der anderen. Deshalb sind kleine Unterschiede in Größe, Form oder Position der Brüste völlig normal und weit verbreitet. Wenn diese Unterschiede jedoch deutlich sichtbar sind und die Kleiderwahl, die Haltung oder das Selbstbewusstsein negativ beeinflussen, spricht man von „Brustasymmetrie“, die chirurgisch korrigiert werden kann. Die Korrektur von Asymmetrien ist einer der künstlerischsten und individuellsten Bereiche der ästhetischen Chirurgie, da dabei oft unterschiedliche Eingriffe an jeder Brust vorgenommen werden, um ein harmonisches und ausgewogenes Gesamtbild zu schaffen.

Die Ursachen für Asymmetrien sind vielfältig: Entwicklungsunterschiede während der Pubertät, Veränderungen nach Schwangerschaft und Stillzeit oder angeborene Zustände wie das Poland-Syndrom. Der Behandlungsplan richtet sich nach der Art der Asymmetrie und vor allem nach den Wünschen der Patientin.

Die entscheidende Frage bei der Planung wird in der Beratung gestellt und ist einfach, aber richtungsweisend: „Welche Brust gefällt Ihnen besser?“ Die Antwort bildet die Grundlage für die gesamte chirurgische Strategie. Die „bevorzugte Brust“ wird unser ästhetisches Ziel und die Vorlage. Alle Eingriffe an der anderen Brust – Verkleinerung, Vergrößerung, Straffung oder Kombinationen – werden so geplant, dass sie Größe, Form und Position der bevorzugten Brust anpassen. Dieser patientenzentrierte Ansatz sorgt dafür, dass nicht das „Idealbild“ des Chirurgen aufgezwungen wird, sondern dass die Patientin das Ergebnis erhält, das ihrem eigenen Körperempfinden entspricht.

Chirurgische Optionen richten sich nach dem Endziel der Patientin:

- Ziel: Kleinere und Symmetrische Brüste

Wenn die Patientin insgesamt mit der Brustgröße unzufrieden ist und die kleinere Brust als Referenz nimmt, wird die größere Brust verkleinert. Sind beide Brüste größer als gewünscht, werden beide reduziert, wobei auf der größeren Seite mehr Gewebe entfernt wird, um Symmetrie zu erzielen.

- Ziel: Größere und Symmetrische Brüste

Wenn die Patientin sich eine vollere Brust wünscht und die größere Brust als Maßstab sieht, wird die kleinere Brust vergrößert. Dies kann mit unterschiedlich großen Implantaten je nach Volumenunterschied oder durch Fetttransfer (Eigenfett aus einer anderen Körperregion wird in die kleinere Brust injiziert) erfolgen. Manchmal müssen Implantate unterschiedlicher Größe in beide Brüste eingesetzt werden, um das beste Ergebnis zu erreichen.

- Ziel: Zufriedenheit mit dem aktuellen Volumen, aber Korrektur von Form und Position

Manchmal liegt das Problem nicht im Volumen, sondern in unterschiedlichen Graden von Ptosis oder der Höhe der Brustwarzen. In diesem Fall ist eine Bruststraffung (Mastopexie) die Lösung. Für eine bestmögliche Symmetrie wird häufig eine „asymmetrische Mastopexie“ durchgeführt, bei der auf jeder Seite unterschiedlich viel Haut entfernt und das Gewebe auf verschiedene Weise gestrafft wird.

Oft umfasst eine Asymmetrie sowohl Volumen- als auch Positionsunterschiede. In solchen Fällen sind kombinierte Verfahren notwendig, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bei einer Patientin, deren eine Brust groß und hängend und die andere kleiner und weniger abgesenkt ist, kann an der größeren Brust gleichzeitig eine Verkleinerung mit Straffung durchgeführt werden, während an der kleineren Brust eine Vergrößerung mit Implantat und eine Straffung im selben Eingriff vorgenommen werden. Dies zeigt, wie individuell und vielseitig die Planung einer Asymmetrie-Korrektur sein muss.

Op. Dr. Erman Ak ist ein international erfahrener Spezialist, der für seine Gesichts-, Brust- und Körperformungsoperationen im Bereich der ästhetischen Chirurgie bekannt ist. Mit seinem auf natürliche Ergebnisse ausgerichteten chirurgischen Ansatz, modernen Techniken und künstlerischen Blick zählt er zu den führenden Namen der ästhetischen Chirurgie in der Türkei. Dr. Ak schloss sein Medizinstudium an der Hacettepe-Universität ab und absolvierte seine Facharztausbildung an der Abteilung für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie der Istanbul-Universität Çapa.

Während seiner Ausbildung erhielt er eine fortgeschrittene mikrochirurgische Schulung bei Prof. Dr. Fu Chan Wei im Taiwan Chang Gung Memorial Hospital und wurde vom European Board of Plastic Surgery (EBOPRAS) mit der europäischen Qualifikation für ästhetische plastische Chirurgie ausgezeichnet. Darüber hinaus führte er als ISAPS-Stipendiat an der Villa Bella Clinic (Italien) gemeinsam mit Prof. Dr. Giovanni und Chiara Botti vertiefte Studien zur Gesichts- und Brustästhetik durch.

Op. Dr. Erman Ak betrachtet die ästhetische Chirurgie als eine persönliche Kunstform und plant jede Behandlung individuell nach Gesichtsproportionen, Hautstruktur und natürlicher ästhetischer Harmonie. Zu seinen Fachgebieten gehören Deep-Plane-Gesichts- und Halslifting, Lip Lift, Bichektomie, Brustvergrößerung und -straffung, Bauchdeckenstraffung, Fettabsaugung, BBL und Mommy Makeover. Derzeit bietet er in seiner Privatklinik in Istanbul sichere, natürliche und ganzheitliche ästhetische Behandlungen mit modernen Techniken an.