Die ästhetische Chirurgie beinhaltet – wie jeder medizinische Eingriff – bestimmte Risiken und potenzielle Komplikationen. Diese reichen von allgemeinen systemischen Themen wie Anästhesie und Blutgerinnung bis hin zu eingriffsspezifischen Problemen wie Hämatom (Blutansammlung), Infektion, Störungen der Gewebeheilung oder implantatbezogenen Situationen. Ein erfolgreicher Verlauf erfordert eine sorgfältige Planung, eine individuelle Risikobewertung und die Anwendung evidenzbasierter Sicherheitsprotokolle, um die Wahrscheinlichkeit dieser möglichen Komplikationen zu minimieren. Dieser moderne und bewusste Ansatz bildet die Grundlage dafür, ästhetische Ziele sicher zu erreichen, indem er mögliche Probleme managt und die Patientensicherheit ins Zentrum stellt.

Was erwartet Sie im Anästhesieprozess und welche Risiken bestehen?

Der überwiegende Teil ästhetischer Operationen wird in Vollnarkose durchgeführt. Es handelt sich um einen kontrollierten, tiefen Schlafzustand, in dem Sie während der Operation nichts spüren, sich an nichts erinnern und vollkommen entspannt sind. Dank moderner Anästhesieverfahren und -medikamente ist dieser Prozess sehr sicher geworden. Der wichtigste Sicherheitsfaktor sind jedoch Sie selbst. Damit Ihr Anästhesist seine Aufgabe optimal erfüllen kann, ist er auf Ihre Angaben angewiesen – und zwar auf vollständige Ehrlichkeit.

Es ist ein Mannschaftsspiel, und der wichtigste Spieler sind Sie. Es gibt bestimmte Umstände, die beeinflussen, wie Ihr Körper auf Anästhetika reagiert. Fehlende oder falsche Angaben können den gesamten Prozess gefährden. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig Alkohol oder andere Substanzen konsumieren, verändert das Ihren Bedarf an Anästhetika. Wenn Sie diese Information nicht teilen, kann die Narkosetiefe unzureichend sein und es können unerwünschte Situationen auftreten.

Ähnlich können harmlos wirkende Kräuterpräparate oder einfache Schmerzmittel gefährliche Wechselwirkungen mit Anästhetika eingehen. Selbst ein scheinbar banales Detail wie der Zeitpunkt Ihrer letzten Mahlzeit vor der Operation beeinflusst direkt das lebensbedrohliche Risiko, dass Mageninhalt in die Lunge gelangt. Daher ist es von vitaler Bedeutung, in der Aufklärung mit dem Anästhesisten alle Details vollständig mitzuteilen.

Die wichtigsten Informationen, die Sie mitteilen sollten, sind:

- Alle früheren oder aktuellen Gesundheitsprobleme

- Ihre bisherigen Operationen und Anästhesieerfahrungen

- Bekannte Anästhesieprobleme in Ihrer Familie

- Alle von Ihnen eingenommenen rezeptpflichtigen und rezeptfreien Medikamente

- Vitamine, Kräutertees und sämtliche Nahrungsergänzungsmittel

- Ihre Allergien (Medikamente, Nahrungsmittel, Latex usw.)

- Rauch-, Alkohol- oder sonstige Substanzgewohnheiten

- Wann und was Sie zuletzt gegessen und getrunken haben

Denken Sie daran: Diese Informationen fungieren als Schutzschild für Ihre Sicherheit. Dank moderner Ansätze wie der „Enhanced Recovery After Surgery“ (ERAS) können Operationsstress minimiert, weniger narkotische Schmerzmittel eingesetzt und eine deutlich schnellere Erholung ermöglicht werden. Auch der Erfolg dieser Protokolle beruht auf der ehrlichen und transparenten Kommunikation im Vorfeld.

Was ist das Risiko einer „Thrombose/Embolie“ nach der Operation und wie wird es verhindert?

Eines der gefürchtetsten, aber weitgehend vermeidbaren Risiken der postoperativen Phase ist die venöse Thromboembolie (VTE). Dabei löst sich ein Blutgerinnsel, das sich meist in den tiefen Beinvenen gebildet hat (tiefe Venenthrombose – TVT), und wandert in die Lunge, wo es ein Gefäß verstopft (Lungenembolie – LE). Das ist ein lebensbedrohlicher Notfall.

Nicht jeder Patient hat dasselbe Thromboserisiko. Zur individuellen Bestimmung dieses Risikos verwenden wir das wissenschaftlich validierte Bewertungssystem „Caprini-Score“. Dieses berücksichtigt sowohl patientenbezogene Faktoren als auch die Eigenschaften des geplanten Eingriffs und ergibt eine Risikopunktzahl.

Zu den wesentlichen Risikofaktoren in der Bewertung zählen:

- Ihr Alter

- Ihr Body-Mass-Index (BMI)

- Rauchgewohnheiten

- Einnahme von Antibabypille oder Hormontherapie

- Eigene oder familiäre Vorgeschichte von Gerinnungsstörungen

- Frühere TVT oder LE

- Art und Dauer der Operation

Auf Basis der Punktzahl wird ein individueller Präventionsplan erstellt. Das ist ein vollkommen personalisierter Sicherheitsansatz und kein „Schema F“.

- Sehr niedriges Risiko: Hier reicht in der Regel eine frühzeitige Mobilisation nach der Operation.

- Niedriges Risiko: Zusätzlich zur frühen Mobilisation werden bis zur Entlassung spezielle Kompressionsstrümpfe oder intermittierende pneumatische Kompressionsgeräte (IPC) zur Unterstützung der Blutzirkulation eingesetzt.

- Mittleres Risiko: Der Einsatz von IPC-Geräten ist obligat. Zusätzlich kann (meist ab 12 Stunden postoperativ) eine geringe Dosis Thromboseprophylaxe mit Heparin erwogen werden.

- Hohes Risiko: Hier sind sowohl IPC-Geräte als auch Blutverdünnung obligatorisch. Mit der medikamentösen Prophylaxe wird in der Regel 6–8 Stunden nach der Operation begonnen und mindestens eine Woche, teils länger, fortgeführt.

Mit diesem wissenschaftlichen, systematischen Vorgehen lässt sich ein so ernstes Risiko wie die Thrombose weitgehend kontrollieren.

Was ist die häufigste Komplikation beim Facelifting?

Facelifts erzielen hervorragende Verjüngungsergebnisse, bergen jedoch spezifische Risiken. An erster Stelle steht das Hämatom – eine Blutansammlung im Operationsgebiet.

Ein Hämatom tritt meist innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Eingriff auf und ist ein chirurgischer Notfall. Es äußert sich durch plötzlich auftretende Schwellung, Schmerzen und Verfärbung. Unbehandelt kann es die Durchblutung der gestrafften Haut stören und Gewebeschäden verursachen, in seltenen Fällen sogar durch Druck auf die Atemwege ernsthafte Probleme.

Wichtige Risikofaktoren für Hämatome sind:

- Unkontrollierter Bluthochdruck

- Männliches Geschlecht (männliches Gewebe blutet stärker)

- Einnahme blutverdünnender Mittel oder Supplemente (z. B. Aspirin, Fischöl)

- Rauch- und Nikotinkonsum

- Hoher Body-Mass-Index

Zur Minimierung des Risikos verfolgen wir eine mehrschichtige Präventionsstrategie. Vor, während und nach der Operation wird der Blutdruck streng überwacht und kontrolliert. Während der Operation identifizieren wir mithilfe spezieller Verfahren (z. B. „Second-Look“-Technik) auch kleinste Gefäße, die nach Nachlassen der gefäßverengenden Wirkung der Lokalanästhesie bluten könnten, und versorgen sie. Nötigenfalls unterstützen wir die Gerinnung medikamentös, um das Risiko weiter zu reduzieren.

Weitere potenzielle Risiken des Facelifts sind Nervenverletzungen (meist vorübergehende Sensibilitäts- oder Bewegungsstörungen) und Hautnekrosen. Der größte und am besten vermeidbare Auslöser von Hautnekrosen ist Nikotin. Bei Nikotinkonsumenten ist dieses Risiko im Vergleich zu Nichtrauchern um das 12,6-Fache erhöht. Nikotin gilt daher als absolute Kontraindikation für diese Operation.

Welche Komplikationen können bei einer Nasenkorrektur auftreten?

Die Rhinoplastik ist wahrscheinlich der feinfühligste und komplexeste Eingriff der ästhetischen Chirurgie, weil es nicht nur um eine schönere Nase geht, sondern auch um den Erhalt – oder sogar die Verbesserung – der Atmungsfunktion. Komplikationen entstehen häufig, wenn die strukturelle Integrität – das „Dach“ bzw. das „Skelett“ der Nase – beeinträchtigt wird.

Man kann den Eingriff mit einem Gebäude vergleichen. Fehlen Fundament und tragende Säulen, entstehen Risse und es kann zum Einsturz kommen; ebenso kann eine Nase mit geschwächten Strukturen im Laufe der Zeit deformieren.

Zu den häufigsten strukturellen Problemen zählen:

- Absinken der Nasenspitze (Tip-Ptosis)

- „Pollybeak“-Deformität (Papageienschnabel)

- „Inverses V“ am Nasenrücken (Inverted-V-Deformität)

- Einsinken des Nasenrückens („Sattelnase“)

Neben diesen ästhetischen Problemen können funktionelle Beschwerden wie Atembehinderungen auftreten. Mitunter wird das gewünschte Ergebnis nach der ersten Operation nicht erreicht oder es entwickeln sich im Zeitverlauf kleine Unregelmäßigkeiten. Dann kann eine Korrekturoperation (Revisionschirurgie) erforderlich sein. Die Revisionsrate liegt zwischen 5 % und 15 und betrifft am häufigsten ästhetische Aspekte der Nasenspitze. Die zentrale Philosophie in der Rhinoplastik lautet daher: Erhalt und Stärkung der strukturellen Integrität für ein langlebiges, ästhetisches und funktionelles Ergebnis.

Treten bei Brustvergrößerungen implantatbezogene Komplikationen auf?

Die Brustvergrößerung gehört weltweit zu den häufigsten ästhetischen Operationen. Aufgrund des verwendeten Fremdmaterials (Implantat) weist sie jedoch ein eigenes Komplikationsprofil auf. Diese Probleme können im Laufe des Lebens eine erneute Operation (Revision) erforderlich machen.

Zu den häufigsten implantatbezogenen Problemen zählen:

- Kapselkontraktur

- Implantriss

- Implantatfehlposition (Malposition)

Die Kapselkontraktur ist der häufigste Grund für Revisionsoperationen. Der Körper bildet um jedes Implantat eine dünne, weiche Hülle (Kapsel). Bei der Kapselkontraktur wird dieser normale Heilungsvorgang „übersteigert“: Die Kapsel verdickt sich pathologisch, verhärtet und schnürt das Implantat ein – mit Formveränderung, Verhärtung und Schmerzen.

Bei der Implantatfehlposition verschiebt sich das Implantat aus seiner vorgesehenen Lage.

Dies kann sich unterschiedlich äußern:

- Nach unten verrutschtes Implantat („Bottoming out“)

- Vereinigung in der Mittellinie („Symmastie“)

- Nach oben gerutschtes Implantat

- Seitliche Auseinanderdriftung beider Implantate

Die gewählte Implantatlage (submuskulär oder subglandulär) beeinflusst diese Risiken direkt. Es handelt sich nicht um „gut oder schlecht“, sondern um eine Abwägung: Submuskulär senkt das Risiko für Kapselkontraktur und sichtbare/fühlbare Implantatränder, erhöht aber das Risiko für Blutungen (Hämatom) und die sogenannte Animationsdeformität (Formveränderung bei Muskelbewegung). Subglandulär reduziert Hämatom- und Animationsrisiko, erhöht jedoch das Kapselkontrakturrisiko und – insbesondere bei sehr schlanken Patientinnen – das Risiko tastbarer/ sichtbarer Ränder (Rippling). Die Entscheidung wird gemeinsam getroffen – unter Berücksichtigung Ihrer Anatomie, Erwartungen und Ihres Lebensstils sowie der Vor- und Nachteile.

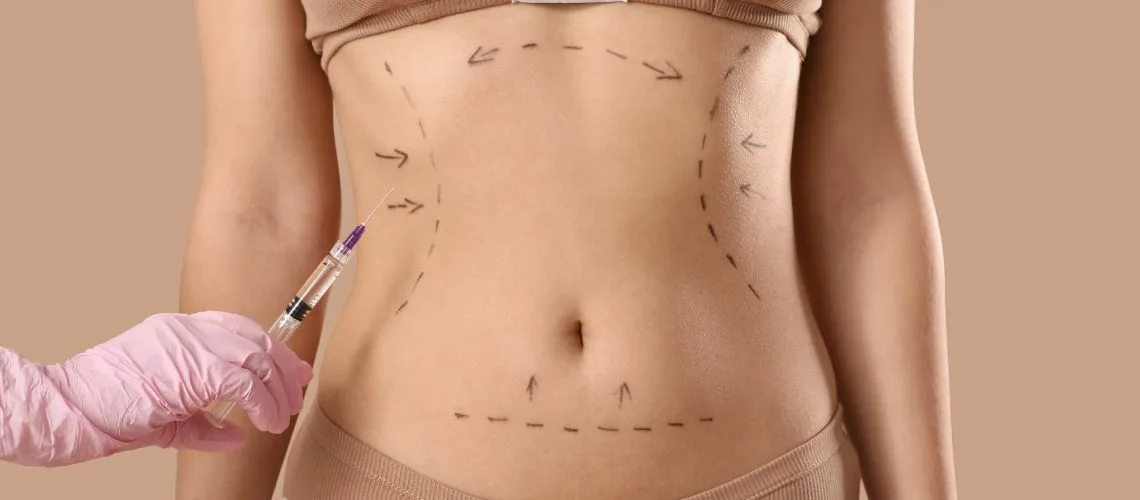

Gibt es Risiken bei körperformenden Operationen (Liposuktion, Bauchdeckenstraffung)?

Liposuktion und Bauchdeckenstraffung sind sehr effektiv, um Konturen zu definieren und ein fitteres Erscheinungsbild zu erzielen. Aufgrund der großen Behandlungsareale haben diese Verfahren jedoch eigene Risiken:

Nach einer Liposuktion ist das häufigste ästhetische Problem die Konturunregelmäßigkeit. Es können Wellen, Dellen oder Asymmetrien der Hautoberfläche entstehen – ausgeprägter bei Personen mit eingeschränkter Hautelastizität.

Nach einer Bauchdeckenstraffung zählt das Serom – die Flüssigkeitsansammlung im OP-Gebiet – zu den häufigsten Komplikationen. Dabei sammelt sich entzündliche Gewebsflüssigkeit im Raum zwischen Bauchmuskeln und angehobener Haut. Das Management des Seroms folgt einem schrittweisen Vorgehen.

Die Schritte im Serom-Management:

- Prävention: Einlage von Drainagen während der Operation zur Schließung des Hohlraums und konsequente Kompressionskleidung postoperativ sind die wichtigsten Maßnahmen.

- Beobachtung: Kleine, symptomlose Serome werden oft vom Körper resorbiert und lediglich kontrolliert.

- Punktion: Bei größerer Flüssigkeitsmenge oder Beschwerden wird diese unter sterilen Bedingungen per Nadel entleert. Dies kann mehrfach erforderlich sein.

- Chirurgische Maßnahme: Sehr selten ist bei rezidivierenden, kapselbildenden oder infizierten Seromen ein kleiner operativer Eingriff nötig.

Welche persönlichen Risikofaktoren beeinflussen den Operationserfolg?

Selbst eine technisch einwandfrei durchgeführte Operation kann unerwünschte Ergebnisse liefern, wenn der Patient/ die Patientin kein idealer Kandidat ist oder bestimmte Risikofaktoren vorliegen. Daher beginnt das Risikomanagement bereits beim ersten Kennenlernen. Einige Faktoren sind unveränderlich, viele lassen sich jedoch mit Ihrer Mithilfe beeinflussen.

An erster Stelle steht der Nikotinkonsum. Nikotin bedeutet nicht nur Zigarettenrauch. Alle Formen – E-Zigarette, Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi – sind in der plastischen Chirurgie der „Feind Nummer eins“. Nikotin verengt die Gefäße stark und reduziert die Blut- und Sauerstoffzufuhr in das Operationsgebiet auf kritische Werte. Gewebe, die für die Heilung Sauerstoff und Nährstoffe benötigen, werden „ausgehungert“. Zudem wirkt Nikotin toxisch auf die an der Wundheilung beteiligten Zellen und begünstigt die Bildung kleiner Gerinnsel. Bei Facelifts ist das Risiko einer Gewebsnekrose bei Nikotinkonsumierenden im Vergleich zu Nichtrauchern 12,6-fach erhöht. Daher ist die vollständige Abstinenz von sämtlichen Nikotinprodukten mindestens 4–6 Wochen vor und mindestens 4 Wochen nach der Operation eine nicht verhandelbare Sicherheitsregel.

Weitere wichtige Risikofaktoren sind Adipositas (hoher BMI). Adipositas verlangsamt die Wundheilung, erhöht das Infektions- und Thromboserisiko. Es ist zu beachten, dass Verfahren wie Liposuktion oder Bauchdeckenstraffung keine Gewichtsreduktionsmethoden sind, sondern körperformende Operationen. Für ideale Ergebnisse sollte die Operation am Idealgewicht oder nahe daran erfolgen.

Kombinierte Eingriffe – mehrere Prozeduren in einer Sitzung – bieten zwar Vorteile wie eine einmalige Narkose und eine gemeinsame Erholungsphase, erhöhen aber aufgrund längerer Anästhesiedauer und physiologischer Belastung die Risiken. Nicht jeder ist dafür geeignet. Die Entscheidung erfolgt nach gründlicher Beurteilung Ihres allgemeinen Gesundheitszustands.

Warum sind psychischer Zustand und Erwartungen in der ästhetischen Chirurgie so wichtig?

Erfolg misst sich nicht nur am Spiegelbild. Wie zufrieden Sie mit dem Ergebnis sind und wie Sie sich fühlen, ist mindestens so wichtig wie die technische Perfektion – manchmal wichtiger. Deshalb gehört die Einschätzung Ihrer psychischen Situation und Erwartungen zu den kritischsten Teilen der präoperativen Beurteilung.

Manche Menschen leiden an einer Körperdysmorphen Störung (KDS). Dabei fixiert man sich auf einen tatsächlich nicht vorhandenen oder für andere kaum wahrnehmbaren Makel und ordnet dem gesamten Leben diese Fixierung unter. Unter Personen mit dem Wunsch nach ästhetischen Eingriffen ist die KDS relativ häufig. Für diese Betroffenen ist eine Operation keine Lösung, denn das Problem liegt nicht im Körper, sondern in der Wahrnehmung. Sie sind fast nie zufrieden und verlagern ihre Fixierung oft auf andere Körperregionen.

Unsere Aufgabe als Chirurgen ist, dies zu erkennen und richtig zu leiten. Hinweise, die den Verdacht auf KDS wecken, sind:

- Übermäßige Fixierung auf einen sehr kleinen oder imaginären Makel

- Unrealistische Erwartung, die Operation werde alle Lebensprobleme lösen

- Vielzahl ästhetischer Prozeduren in der Vorgeschichte mit wiederholter Unzufriedenheit

- Konstantes Ablehnen der fachlichen Einschätzung und Empfehlungen des Chirurgen

In solchen Fällen ist es richtig, die OP-Planung zu stoppen und an eine psychotherapeutische Fachperson zu überweisen – im Interesse von Patient und Behandler.

Bei psychisch gesunden, geeigneten Kandidaten ist es hingegen essenziell, die Erwartungen realistisch zu verankern. Ästhetische Chirurgie ist kein Zauberstab. Sie strebt nicht Perfektion, sondern Verbesserung an. Man sollte wissen, dass Schwellungen, Blutergüsse und Unbehagen in den ersten Tagen normal und vorübergehend sind und Geduld braucht, um das Endergebnis zu sehen. Ein zeitweises „Käuferreue“-Gefühl ist normal und lässt sich mit Vorbereitung leichter überwinden. Eine offene, ehrliche Kommunikation hilft, realistische Erwartungen zu setzen und die Zufriedenheit zu maximieren.

Op. Dr. Erman Ak ist ein international erfahrener Spezialist, der für seine Gesichts-, Brust- und Körperformungsoperationen im Bereich der ästhetischen Chirurgie bekannt ist. Mit seinem auf natürliche Ergebnisse ausgerichteten chirurgischen Ansatz, modernen Techniken und künstlerischen Blick zählt er zu den führenden Namen der ästhetischen Chirurgie in der Türkei. Dr. Ak schloss sein Medizinstudium an der Hacettepe-Universität ab und absolvierte seine Facharztausbildung an der Abteilung für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie der Istanbul-Universität Çapa.

Während seiner Ausbildung erhielt er eine fortgeschrittene mikrochirurgische Schulung bei Prof. Dr. Fu Chan Wei im Taiwan Chang Gung Memorial Hospital und wurde vom European Board of Plastic Surgery (EBOPRAS) mit der europäischen Qualifikation für ästhetische plastische Chirurgie ausgezeichnet. Darüber hinaus führte er als ISAPS-Stipendiat an der Villa Bella Clinic (Italien) gemeinsam mit Prof. Dr. Giovanni und Chiara Botti vertiefte Studien zur Gesichts- und Brustästhetik durch.

Op. Dr. Erman Ak betrachtet die ästhetische Chirurgie als eine persönliche Kunstform und plant jede Behandlung individuell nach Gesichtsproportionen, Hautstruktur und natürlicher ästhetischer Harmonie. Zu seinen Fachgebieten gehören Deep-Plane-Gesichts- und Halslifting, Lip Lift, Bichektomie, Brustvergrößerung und -straffung, Bauchdeckenstraffung, Fettabsaugung, BBL und Mommy Makeover. Derzeit bietet er in seiner Privatklinik in Istanbul sichere, natürliche und ganzheitliche ästhetische Behandlungen mit modernen Techniken an.